無邪気に笑う彼女が好きだった。太陽のように包み、雨雲の如く曇らせることなど自分は一生しないと思っていた。だが今は、ワシは彼女の雨雲になってしまった。

あの日の彼女の声が笑顔が脳裏に焼きついている。

三河が豊臣に抑えられ傘下に下った遠き日、統治の自由は失ったが得たものもあった。天下人を冷静に見つめる視線と、友と、心安らぐ相手。天下人とは秀吉公、友は三成、心安らぐ相手はだ。は武は優れなかったが知に長け、半兵衛殿の麾下でその才幹を発揮していた。人付き合いは下手だが真っ直ぐな三成と頭は回る癖にどこか鈍くさいとワシ、三人は何故だか馬が合い、何度となく戦場をくぐり互いに信の置ける仲間となった。

あれは何時だったか、とある遠征が終わり大坂に戻った折のこと、三人で城下に下りたときのことだ。京から仕入れた洒落た櫛を売る店や甘味処を物色したり、猿楽を覗いたり、普段の重苦しさを忘れ皆で楽しんだ。尤も三成などは合間に豆腐や菜の相場を調べてはいたが。

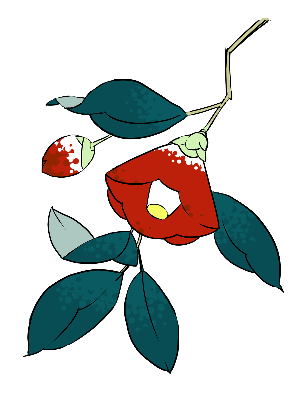

確か反物を見終えてそのすぐ横の店だった気がする。がふと美しい唐傘を見つけて手に取った。その動きの出来の良さと唐傘の文様に彼女は感嘆の声を上げてこれは買わなくちゃ! と笑った。唐傘は庶民にはまだまだ高級品だから売れないと踏んでいたらしい主人が慌てて出てきて、購入した唐傘を彼女は上機嫌でさしてみせ眩しい笑顔を振りまいた。ワシはといえば大坂にはこのような見事な品が売られているのかと商業の差を痛感し、三成は只憮然と眺めていた。そんなワシらに彼女は曇りかけた空を見て言うのだ。

これで雨が降っても大丈夫ね。皆で入ろ、と。そうしたら三成が無表情のまま、貴様だけ入ってろ、と言いその答えが不服だった彼女は唐傘を肩に掛けワシと三成の腕を組んで、だーめ! と無邪気に引き寄せてくる。三成は不均衡な体勢に、やめろこんなものに入っても私と家康の身体が半分濡れるだけだと一層憮然とし、そうすると彼女はとびきりの笑顔で、でもわたしはぬくぬくだからいいの! と言うものだから流石の三成も一瞬あっけに取られていた。だがすぐに貴様残滅するぞ! と猛りは子供みたいにきゃいきゃい言いながらワシの後ろに隠れて、するといつの間にかワシも巻き込まれて三成に追われるのだ。一頻り逃げ切る頃にはもうくたくたで、童の追いかけっこだと笑う者も居ただろう。でもそれは領主としての采配から離れ、戦から離れたことを実感できるひと時だった。

決して平和ではない時世、だがほんの一つの小さく穏やかな時はずっと在るのだと思っていた。

そう、ワシ自身の手で壊すまでは。

転機はの主君である軍師竹中半兵衛の病死だった。天下を統一して順風満帆に見えた秀吉公もその行動に焦燥が見え隠れし、平定したはずの天下の威信を異国にぶつけるべく、新しい戦端を開こうと迷走し始めたのだ。諌めるはじめ家臣陪臣の意見は彼の耳に入らず、秀吉公に心酔する三成らは疑問にすら思わずそれに着手し日ノ本はこのまま混乱に陥る様相が現れてきた。

誰かが立たなくてならない。そう思った次の瞬間、ワシは拳を高らかに上げていた。

秀吉公を滅し異国への軍勢を止めたその足で、東軍を構成し豊臣配下の武将と戦端を開いた。秀吉公亡き後の豊臣は三成が纏め西軍となり、ワシらは関が原で激突した。負けるわけにはいかぬ、乱世を異国まで飛び火させてはならぬ、日ノ本を世界の渦に呑み込ませてはならぬ、その一心だった。

諸将の合力を得て関が原で勝利を収めた東軍は西軍の刑部を自害に追い込み、三成を捕らえた。そうすれば散り散りになる西軍など物の数ではなく豊臣の本拠である大坂城も容易に包囲できた。其処を護っていたのは誰あろうで降伏勧告をしながら苦虫を噛み潰す想いだったのを憶えている。幸い、女子供が害されることを嫌ったはすぐに降伏勧告を受け入れ我が身の引き換えに城内の者らの身の安全の保障を要求し軍門へ下った。は京の伊達屋敷に、三成は井伊屋敷預かりとし双方が接触出来ないようにした。双方囚われの身を屈辱とせず淡々と過ごすのは武人としての再起を諦めていないのかもしれない。

評定にて三成は斬首、は一兵も動かしていないなどを考慮し所領の取り上げの上家名断絶、加えて東軍諸将の誰かにめあわせることになった。流罪にもならなかったのは秀吉公亡き後豊臣内で必死に調停役を務めていた彼女に同情する声が多かったからだった。だがはそれを良しとはしなかった。

「ふざけないで。仮にも半兵衛さまの麾下で采配を揮っていたわたしを只の女扱いするというの?」

開口一番ぶつけてきた言葉は辛辣だった。あの日より数年を経た彼女は凛とし、時として匂い立つような美しさを湛えていた。半兵衛殿もそうだったがおおよそ戦に向かぬ身形で驚くような采配を奮う。軍師というのは皆こうなのか。

「、そうではない。冷静に考えてくれ。おぬしが逆の立場ならその様な将をどう裁く!」

「……そうね、助命でしょうね。家康、貴方は正しい。でも正しくて真っ直ぐな理想だけが総ての人の望みな訳ではないわ。――私は只の女であったことなんてもう忘れたの。誰かの妻になって生き長らえろというのなら斬首でかまわないのよっ!」

「どうか捨て鉢にならないで考えてくれ」

「甘いわ家康。わたしを生かしたら、その武将も、あなたも、喉笛を噛み切ってやる! 伊達どのとてそう、小田原の折生かされ今はその爪を剥いたではないか! わたしとてそうだ!」

「てめぇ!」

この屋敷の主である伊達政宗とその腹心片倉小十郎もまた同席していた。主君を引き合いに出すの言動に竜の右目は我慢ならなかったようで声を張り上げたが、無言の政宗によって制された。

「らしくないことを言うんじゃない。ワシはおぬしがそんな言葉を本心から吐く人間でないことを知っている。その見識の高さから半兵衛殿に重用されたおぬしがそんな薄っぺらい科白を吐くはずがない」

「窮地に立って、本性が出ただけよ」

「もういい。おぬしは十分にやったではないか。秀吉公の出兵も直訴してとめようとし、関が原に至る前は三成を諌めた。大坂城に至っては身を呈して人命を守ったではないか。其処までやったおぬしがこれ以上豊臣に殉じる必要が何処にある!」

「家康はっ!!」

「っ……」

「家康は沢山のものを持っている。忠勝どのも、東軍の諸将も、友も、師も。そしてこれからの未来も。でも三成にはそれがない! 秀吉さまは亡くなり、半兵衛さまも、刑部も! わたしまで、わたしまで去るわけにはいかない」

「それでおぬしまで命を縮めると言うのか。才あるおぬしらしくもない」

「そうね、愚かだよ。……どう足掻いても否定してもそういう部分がある限りわたしは女なんだろうね。それにもう何もないのはわたしも一緒。わたしの道を壊した貴方に新しい道を作ってもらうなんてなんだか滑稽でしょう」

「……っ」

それ以上言葉の続かぬワシを止めたのは独眼竜だった。思わず眉を顰めるワシに彼は小さく耳打ちした。頑なだ、仕切り直せと。政宗の意図を呑みワシは別の手立てを講じることにした。それは結果不毛な手であったと思う。

側近の一人、井伊直政の屋敷へ向かい格子越しに今は敵となった旧友に相対した。命令通り粗略な扱いはされていなかったがやはり三成ほどの使い手となると大人数の兵を配置しようと格子越しでなければ危うい。只でさえ攻撃的な三成は、ワシの姿を見るなり猛り背後の兵らを震え上がらせていた。

「貴様……っ何をしにきた」

「三成、お前の憎悪も何もかもワシは受け止める。――を、説得して欲しい」

「何を言っている」

「を助命しようと思ったんだ。誰かの妻にすれば家名は落ちても命は助けられる、だが」

「ふん、あれはその様なものに執着はせん」

「ああ、だが三成、あいつを黄泉への道連れにするのはお前の本懐か?」

「……」

「説得を」

「貴様は何処まで寝ぼけている」

「三成」

「ふざけるな! あれは半兵衛様の側近、豊臣こそがあれの場所! それ以外に生きる術はない!」

ワシは思わず、どうしてだと首を振った。どうして二人とも死への道しか考えぬのか。

「馬鹿を言うな! 半兵衛殿亡き後ここまで迷路に引きずり込んでなお足りないか! ……すまん、ワシの言うことではないな。彼女に伝えることは」

「流石は半兵衛様の側近、よく飼いならされていると」

「お前っ……!」

「の助命だと? 綺麗事を、いや違うな。所詮貴様も欲の塊」

「何?」

「ふ、ふははははは、秀吉様を奪い私から絆を奪った、そんな貴様が絆を語ってを手に入れようとする。そうはさせん。貴様の大切なものは未来永劫私が連れてゆく!!」

「三成……!」

「去ね。私は今でも貴様の首を刎ねてやりたくて仕方がない」

血の滲む手で格子を握り締める三成の眸は関が原で対峙したときのままで、それは理想の為裏切った自分と、過去の妄執を捨てきれない三成が生んだ取り返しの付かない溝だった。

罪と気鬱を抱えたまま伊達屋敷に戻ったワシは再びに会った。彼女の心は依然変わらず、口惜しさを抑えて、死に際して何か望みはあるかと聞いた。すると彼女はひどく穏やかな顔で言った。わたしに付いて来てくれた家臣団は家康が貰って欲しい、それから刑に際しては本多忠勝殿に介錯をお願いしたい。自分は武は持ち合わせなかったからせめて最期は武に肖って死にたいと。半兵衛殿の死以降気が張り詰めていたであろう彼女から見る久方ぶりの柔らかさに、もうこれは何を言っても無駄なのだと思い知った。屋敷の奥に連れ出される彼女の後姿を見てワシは唇を震わせながら一番信頼を寄せる家臣を呼んだ。

「忠勝、頼みがある」

無言のまま付き従う彼はきっと断りはしないだろう。

そして刑が執り行われる当日、三成は六条河原にて斬首。その最期は取り乱すことなく淡々としたもので三成らしいと思った。死出の旅路の先にきっと秀吉公と半兵衛殿が待っているのだろう。そしては、元々助命嘆願が出ていたのを考慮しその死に様を晒すことならずとしてそのまま伊達屋敷の庭先で執行されることになった。戦場に出たとは言っても人の死に慣れぬ巫殿は何度も嘆願し孫市に制されるまでワシに縋り付いて来た。純粋な巫殿は時として残酷だった。

忠勝がの後ろに立ちいよいよというとき、ワシは横に居た独眼竜に搾り出すような声で言った。

「独眼竜、総てを呑みこんでくれ」

「……好きにしな」

そうして静かに首を晒したの口が半兵衛さま、とかたどった瞬間、忠勝の腕が振り下ろされたのだった。

*****

暗い場所をずっと一人で歩いていた。如何にかしたくてその空間で暴れようと身を捩ったとき、首に激痛が走って、それから何かが開けるように目の前の靄が溶けていった。まどろみの中意識の糸を手繰り寄せれば、其処は見たことのない天井が広がっていた。

「――え?」

その見知らぬ場所を凝視しながらわたしの頭は水車の輪板を回すようにぐるぐると思考を巡らせた。わたしは西軍の将の一人で戦に負け京の伊達屋敷で斬首になったはずなのだ。上等な綿の褥に横たわり目覚めるなど在りえない。此処は何処なのだろうか。これが黄泉への入り口だとでもいうのだろうか。

「……っ!」

身を起こせば首に痛みが走り、これが確かに本多忠勝にやられたものだと思い知る。治療され首が繋がったとでもいうのか、確かにあの時視界が赤く染まったのに。

「様」

「っ誰……」

声の先に目をやれば襖の陰から数人の女が出てきた。身なりからそれが只の下っ端の侍女などでないことが分かる。侍女らはわたしの世話を言い付かったといい、お気が付かれて本当にようございましたと文言を並べてきた。

「お尋ねする、此処は何処ですか」

「ここは駿府にて」

「駿府!?」

それはもう永遠に別たれた道を行くはずの人の古くからの拠点だった。斬首になったはずのわたしが何故駿府などに居るのか、少し考えれば大よそ納得いかない事態が頭を過ぎる。

「家康は、……わたしを殺さなかった? ではあの血は」

「忍びが拵えた偽りのものにございます。様が本多様に昏倒させられると同時に吹き出るよう武具に細工を。それからそのまま本多様の御手にて此方に」

「ふざけた事を……!」

「ふざけてなどおりませぬ。我らが主君の苦肉の策だったとお心得下さい」

「痴れ者め!」

そう猛っては見たものの幾日かは分からぬが横たわっていた我が身に力は入らず、立ち上がろうとする身体は崩れ落ちてしまう。支えに来る女共は淡々と告げてくる。

「様どうかご短慮はなされませんよう。我らくの一他服部半蔵以下忍び衆が様の御自害お止め申し上げまする」

「わたしを、監視するというのね」

「せめて生きる算段、お覚悟がお出来になるまでは我ら一同お見守り申し上げまする」

その殊更礼儀正しい口調がわたしの口惜しさを倍増させていくには十分だった。わたしを自害させないという言葉は本当であったらしく、一人のときに鏡を割って首に当てようとすれば止めに入られ、紐で首を絞めようとすればくの一が飛び込み、舌を噛み切ろうとすれば天井裏に居たのであろう忍びに阻止された。何度も繰り返す攻防にわたしの勝利はなく、無念は増し抵抗する気力だけが奪われていった。竹中半兵衛の片腕などといわれたあの頃の知略など女子一人になればなんの足しにもならなかった。

それから暫くすればわたしは二の丸殿と呼ばれるようになっていた。の名は隠すにはあまりにも知られすぎていたからだ。何れ家康様が良い御名を下さいます、などと言う女子らに、ああ此処は二の丸だったのかと思う一方で、それでは家康の側室のようだという耐え難い処遇に憤りを禁じえなかった。しかしながら名を奪われ、生死すら思い通りにならぬ我が身にはその憤りをどうすることも出来なかった。

只一つ、わたしに出来たことといえば家康に会うことを拒むぐらいだった。それも家康が力ずくで乗り込めばわたしにはどうしようもないのだが。心が折れ始めた自覚はあった。殊更大切にする侍女たちにも無理強いをしない家康にも、手を差し伸べられたら縋ってしまいそうでそんな自分が口惜しかった。家康と話すなど絶対に出来ない。もし彼の声がわたしの琴線に触れてしまえば自分がどうなるかなんて容易に想像が出来たから。ただの意地のようにも思えてもわたしは揺らいではならない。

今日も、政務を終えた家康が二の丸に来ていた。わたしは何時もどおり家康を拒み、円窓越しに雨露に濡れる椿を眺めていた。庭先にわたしは出ることが出来ない。何故なら建物の外には高い格子が廻らされているからだ。美しく咲き誇る椿から露が零れ落ちるたびに、それがわたしの涙のようで郷愁が漣のように訪れる。

嗚呼、あれは何時だったろうか。三成と、家康と、わたしの三人で城下に下りて色んな店を回った。とても綺麗な傘を見つけて、雨が降りそうだから一緒に入ろうと言った。三成は中途半端に濡れるから嫌だと言い家康は困り顔だった。わたしはぬくぬくだから大丈夫なんて言ったけど、わたしも濡れても構わなかった。戦の合間、三人で只穏やかに子供みたいに過ごせるその時間が嬉しかったから。

「ああ……っ」

あの唐傘はまだ大坂城に置いてあるのだろうか。この格子の中に居る限りわたしはもう雨に濡れることも出来ないだろう。あの傘も、ただの記憶の残照でしかなく共に濡れる彼らも居ない。

「どうして……」

どうしてそうなってしまったのか。わたしの袖はもう涙以外に濡れることはないのだろう。雨音が、せめて慰めになってくれるだろうか。

*****

冬の雨は身を凍らせる。なのにワシは唐傘を手に庭に佇んでいた。

は今日もワシに会うことを拒み奥へと逃げてしまった。ワシのしたことを思えば無理からぬことだった。彼女は何度も自害を試み今では遠くを見つめることが多くなったという。それでも独眼竜は生きていればやり直せるのだという。本当にそんな日が来るのだろうか。いっそ組み敷いてしまえば簡単なのかもしれない。だがこれ以上彼女から奪うなど今一歩留まる理性がそれを拒むのだ。

耳は一層冴えて無数の雨音が鮮明に貫いてくる。その奥で京の諸事を終えて戻ってきた井伊直政に聞いたことが思い出された。直政は処刑まで三成の面倒を見、最期を看取った人間の一人だった。刑場へ向かう彼に、思い残すこと、死後して欲しいことはないかと聞いた。三成はその質問には答えず、あのときの傘に入ってやれば良かった、と呟いたという。

「三成、お前もあの日に帰りたいか」

には半兵衛殿がいて、三成には秀吉公がいた。ワシの左右には二人がいて……、の笑顔が横に在った。全ては自分への咎、この先どんな咎を受けようとワシは怯むことはない。失った分先へ進むのだ。

傘を差してくれる君が居なくても、中途半端に濡れると怒るお前が居なくても。

嗚呼、雨よ。この傘を掃うから、せめて我が身を濡らして今だけはあの頃を思い出させて欲しい。